Invaginación Intestinal: Una perspectiva radiológica

Intussusception: a radiological perspective.

Blanca R. Alemán1, Jorge A. García1, Pedro M. Gómez 1, Carlos L. Maldonado1, Jennri J. Romero1

1Doctor en medicina. Residente de primer año postgrado de Radiología e Imágenes Médicas. Facultad de ciencias médicas (FCM). Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Tegucigalpa, Honduras.

ABSTRACT. Intussusception is the leading cause of intestinal obstruction in children aged 3 months to 3 years old and the second cause of emergency surgery. Occurs when a proximal intestinal segment is invaginated into an adjacent distal intestinal segment. Its clinical presentation is often confused with other gastrointestinal conditions, for that its helpful the use of the different imaging modalities to achieve an accurate diagnosis.

Keywords: Invagination, intussusception, abdominal pain, bowel obstruction.

RESUMEN. La invaginación intestinal es la primera causa de obstrucción intestinal en los niños de 3 meses a 3 años de edad y es la segunda causa de intervención quirúrgica de emergencia. Se produce al invaginarse un segmento intestinal proximal dentro de un segmento intestinal distal adyacente. Su presentación clínica suele confundirse con otros cuadros gastrointestinales por ello se hace uso de las diferentes modalidades de imagen radiológicas para realizar un diagnóstico preciso.

Palabras claves: Invaginación, intususcepción, dolor abdominal, obstrucción intestinal

Introducción

El dolor abdominal es un motivo de consulta muy frecuente en la edad pediátrica, se estima que el 5% de estas consultas ameritan hospitalización y hasta un 2% requerirá una intervención quirúrgica.1

Una de estas causas de dolor abdominal agudo lo constituye la invaginación intestinal,2,4,5,9,11 amerita evaluación médica urgente y un diagnóstico temprano, para realizar un tratamiento oportuno. La mayoría de las invaginaciones no estrangulan al intestino en las primeras 24 horas, aunque en ocasiones suelen remitir espontáneamente, cuando no remiten y el tratamiento no es instaurado, pueden evolucionar a isquemia intestinal, gangrena y choque. 2,4,5,9,10

La invaginación intestinal es la primera causa de obstrucción intestinal en los niños de 3 meses a 3 años de edad y constituye la segunda causa de intervención quirúrgica de emergencia, después de la apendicitis aguda.1,4-6,9,10 Fue descrita por primera vez por Paul Barbette a finales del siglo XVII.2

En esta revisión se busca reflejar la importancia de conocer los procesos fisiopatológicos y su correlación imagenológica para realizar un diagnóstico preciso y temprano.

Definición

Se define como la introducción anterógrada de un segmento de intestino y su mesenterio (intussusseptum) en el intestino distal (intussuscipiens) (Figura 1) por el efecto de la acción peristáltica1-9, provocando una congestión venosa y edema de la pared intestinal que, si no se reconoce y se trata adecuadamente, puede conducir a una obstrucción arterial y producir necrosis intestinal, con posterior a perforación.1-5,7-9

Esta se clasifica según el segmento intestinal invaginado y el segmento receptor, en: Íleo-cólica, colo-cólica e invaginación del intestino delgado (yeyuno-yeyunal e ileo-ileal). 1-4

Con mayor presentación de invaginaciones ileocólicas en los niños en un 80-90%.1-11 En cambio en los adultos es más común encontrar las de tipo ileo-ileal.3 Es importante mencionar que las de tipo no siempre requieren de tratamiento ya que pueden ser transitorias y resolver de forma esporádica.4,9,10,11

También se pueden clasificar de acuerdo su etiología en3:

- Patología benigna tumoral:

- Pólipo adenomatoso

- Divertículo de Meckel

- Hemangioma

- Leiomioma

- Neurofibroma

- Patología maligna tumoral:

- Primaria:adenocarcinoma, leiomiosarcoma, carcinoide, linfoma.

- Metastásica: melanoma, linfoma y sarcoma.

- Patología no tumoral:

- Postoperatoria: adherencias, suturas, edema

- Lesiones inflamatorias: enfermedad de Crohn, hiperplasia linfoide.

Trastornos de motilidad.

Se calcula que el 90% de las invaginaciones intestinales son idiopáticas o primarias y en las formas secundarias se asocia el divertículo de Meckel como factor etiológico predominante en los niños menores de 2 años, le siguen los pólipos y divertículos en los pacientes mayores.2,4,9-11

Epidemiología

Esta patología puede suceder en niños de cualquier edad, aunque con mayor frecuencia se presenta entre los 5 y 9 meses de edad, hasta un 50% de los casos se presentan antes del primer año de vida,5,7,9,11 solo del 10 al 25% de los casos ocurre después de los dos años y rara vez se produce en menores de dos meses. Sin embargo, la incidencia general es de 1 a 4 casos por cada 1000

nacidos vivos, con una razón de presentación de 2:1 de hombres: mujeres.1,4,5,9

Esta patología es poco común en adultos, con 5% de casos, con un pico de incidencia entre los 30 y 50 años.1,2

La mortalidad varía desde un 1% en países desarrollados a un 10% en países subdesarrollados, ya que estas situaciones influyen en el tiempo transcurrido a un centro especializado y en el manejo proporcionado.4

Factores de riesgo

En los niños hasta el 90% de los casos son idiopáticos y se supone que son secundarios a peristaltismo descoordinado del intestino o hiperplasia linfoide, que puede deberse a una infección gastrointestinal reciente.1-9

Aproximadamente del 5 al 6% de las intususcepciones en niños tienen un punto de derivación patológico que se deben a masas focales o anomalías difusas de la pared intestinal. Se ha asociado que estos puntos patológicos se presentan con más frecuencia en niños menores de 3 meses y mayores de 5 años.10 La lesión focal que más se ha asociado es el divertículo de Meckel, seguido de los quistes de duplicación, pólipos y linfomas. Se asocian a un porcentaje menor de éxito en la realización de reducción no quirúrgica.1-11

En los adultos se ha asociado que el 10% es idiopática y el 90% son de causas orgánicas, de estos el 66% son debida a neoplasias; dejando un porcentaje menor a otras causas como los pólipos, lipomas, divertículos de Meckel, púrpura de Henoch-Schönlein, apéndice inflamado, hematoma de la pared intestinal, cicatrices o línea de suturas, etc.2,5

En estudios actuales se ha asociado una mayor frecuencia de casos al encontrar ciertos rasgos anatómicos específicos que favorecen el desarrollo de una invaginación, tales como: inserción anterior del íleo terminal con respecto al ciego, disminución de la rigidez del ciego secundario a presencia de tenias y la presencia de fibras musculares longitudinales del colon en la válvula ileocecal. Otras condiciones que favorecen la aparición de esta patología son las infecciones virales, alergias, enfermedad de Crohn y la hipertrofia de la placa de Peyer.4

Patogenia

El desarrollo fisiopatológico de la enfermedad progresa desde el hito inicial: la intususcepción de un segmento intestinal proximal que es provocado por la hipertrofia de los folículos linfoideos de las placas de Peyer, ubicadas en el íleon terminal,1-6 con más frecuencia suele ser el segmento invaginado dentro de un segmento distal adyacente (colon ascendente), lo que aumenta la peristalsis fisiológica intestinal, produciendo así un cuadro de obstrucción intestinal aguda. Todo ello condiciona que el segmento invaginado presente inflamación y congestión de las paredes intestinales al ocasionar limitación del drenaje linfático y venoso, que evoluciona a edema y ello condiciona, de forma secundaria, la reducción del flujo arterial, provocando así un estado de isquemia, translocación bacteriana, necrosis y perforación del segmento de intestino comprometido si no es tratado oportunamente.1-5,9-10

Presentación Clínica

La tríada clínica clásica de: dolor abdominal intermitente, masa palpable y heces mucosanguinolentas (en jalea de grosella), se produce en menos del 50% de los casos y su aparición está relacionada con la edad.1,5,7-11 La manifestación más frecuente es el dolor abdominal tipo cólico de 2 a 10 minutos de duración, seguido de un periodo asintomático durante el cual el lactante se tranquiliza, pero hasta un 20% de los niños están libres de dolor en su presentación inicial.2,4,9 Los vómitos (inicialmente alimenticios, progresan a ser de tipo biliosos, y pueden llegar a ser fecaloides) son también comunes y pueden ser el único hallazgo clínico.2,4

A la evaluación física los pacientes pueden presentarse con distensión abdominal y a la palpación abdominal se puede encontrar una estructura en forma de “salchicha”, que constituye por si solo un hallazgo crucial en la orientación diagnóstica.4,7

En fases avanzadas después de 3 a 4 días los pacientes suelen presentar características de septicemia y deshidratación, acompañadas de dolor abdominal y distensión y/o sensibilidad abdominal, además de heces rojas gelatinosas que se traduce como necrosis de la mucosa.4

Diagnóstico

La presentación clásica de la enfermedad no suele ser tan frecuente, sumado a que la sintomatología suele coincidir con otras patologías del tracto gastrointestinal y la falta de comunicación de los niños,4,5 el diagnóstico clínico se vuelve incierto, ello condiciona que se necesite apoyo de métodos diagnósticos por imágenes para realizar un diagnóstico preciso y temprano, que, a la vez, permite ofrecer un tratamiento oportuno.

Radiografía simple de abdomen

Anteriormente este método constituía la primera forma de valoración de pacientes a quienes se les sospechaba este cuadro clínico, sin embargo, debido a la baja sensibilidad e inespecificidad, que en algunos estudios ha sido reportada con valores tan bajos como 45%, ello ha causado que sea menos utilizada, y se prefiere utilizar otras modalidades diagnósticas.5,7,9,10

Inicialmente puede ser normal, pero en etapas avanzadas puede mostrar ciertos signos que orientan hacia este diagnóstico: 3,4,9,10

- Signo de la diana: representa un anillo radiolúcido que rodea una masa con densidad de partes blandas.

- Signo del menisco: es un efecto masa en el interior de un asa intestinal (Figura 1).

- Lesión de partes blandas ocupante de espacio.

- Signos indirectos de invaginación:

- Obstrucción intestinal: niveles hidroaéreos, la ausencia de aire y heces en el intestino distal (Figura 2).

- Isquemia intestinal: neumatosis intestinal o aire en la vena porta.

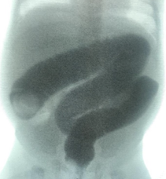

Figura 1. Invaginación intestinal colico-cólica. Radiografía simple de abdomen la cuál muestra efecto masa en el interior del colon descendente dando la imagen típica del menisco (flecha roja). Adaptado de Castro CES, Diaz JG, Cisneros VF, Fonte CO, Casado DG, Rodríguez JP. Invaginación intestinal. Seram [Internet]. 2018 nov 22 (Referencia 3).

|

Figura 2. Signos de obstrucción intestinal. Imagen A: Radiografía simple de abdomen en bipedestación donde se aprecian niveles hidroaéreos de asas de intestino delgado de distribución asimétrica (flechas amarillas). Adaptado de Castro CES, Diaz JG, Cisneros VF, Fonte CO, Casado DG, Rodriguez JP. Invaginación intestinal. Seram [Internet]. 2018 nov 22 (Referencia 3). |

En cambio, algunos autores prefieren dejarla para valorar pacientes a quienes se les sospecha perforación intestinal, peritonitis o tienen una presentación atípica, además de ser evaluadas antes de intentar una reducción para excluir la presencia de neumoperitoneo.5

Colon por enema

Históricamente se hacía uso del colon por enema con contraste hidrosoluble para diagnosticar una sospecha de intususcepción. Solía ser el estándar para el diagnóstico de invaginación. Posee la ventaja de conversión inmediata a un procedimiento terapéutico.4,5

La intususcepción se evidencia como un defecto de relleno intraluminal en forma de media luna o redonda (Figura 3), la ubicación y el aspecto de las imágenes del borde anterior de la intususcepción pueden predecir la probabilidad de una reducción exitosa.

|

Figura 3. Colón por enema de un bebé que se presenta con sospecha clínica de invaginación intestinal en donde se evidencia defecto de llenado intraluminal, característico de signo de la media luna. Archivo de imágenes. Departamento de Radiología e Imágenes Médicas. Hospital de especialidades (HE), Instituto hondureño de seguridad social (IHSS). Comayagüela, Honduras. |

Pero dicho estudio presenta varias limitaciones que han hecho que este sea desplazado por otros métodos, entre dichas limitaciones se encuentran: 4,5

- Detección limitada de otras causas de dolor abdominal agudo

- Baja sensibilidad para las intususcepciones de intestino delgado.

- Es una técnica invasiva y se realiza mediante radiación ionizante.

Ultrasonido abdominal

Actualmente, la ecografía es considerada por muchos como la prueba diagnóstica de primera línea para la evaluación de niños con sospecha de invaginación intestinal debido a su alta precisión y la falta de radiación ionizante.4-6 Si bien es operador dependiente varios estudios reportan una sensibilidad (97.3 a 100%) y especificidad alta (95.2 a 98%) cuando es realizada por un médico radiólogo.7-10 Su rendimiento diagnóstico es superior a la radiografía simple de abdomen.11

Es importante recalcar que el porcentaje de falsos positivos en ultrasonido es bastante bajo, y la no visualización de la invaginación tiene un valor predictivo que alcanza el 100%.5

Por este medio es posible encontrar signos específicos de invaginación intestinal, tales como:

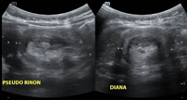

- Signo de la Diana: corte transversal que demuestra una estructura concéntrica formada por anillos hipoecogénicos que corresponde a las paredes edematosas de las asas intestinales y por anillos hiperecogénicos que representan el espacio entre las asas y el tejido mesentérico (Figura 4)

- Signo del pseudoriñon: representa lo anteriormente descrito, pero en corte longitudinal. 3-10

|

Figura 4: Paciente de 10 meses de edad con masa palpable en cuadrante inferior derecho, en ecografía abdominal en escala de grises, se evidencia en A, imagen en corte longitudinal con aspecto de pseudoriñon, y en B, corte transversal con signo de diana. Archivo de imágenes. Departamento de Radiología e Imágenes Médicas. Hospital Escuela Universitario (HEU). Tegucigalpa, Honduras. Utilizar la modalidad Doppler color permite valorar la irrigación sanguínea del segmento afectado, con ello constatar la presencia de isquemia o necrosis de la pared intestinal,4,5,7,9 también aporta información sobre la causa subyacente.5 Existen signos que pueden predecir la probabilidad de éxito al realizar reducción mediante enema: líquido libre en cavidad abdominal, neumatosis, fluido atrapado dentro de la invaginación y obstrucción de intestino delgado. Estos hallazgos son compatibles con intususcepción incarcerada y por tanto requerirá reducción quirúrgica.5,7,9 Un hallazgo muy específico de la intususcepción es la presencia de nódulos linfáticos mesentéricos dentro del lumen del intususcipiente. La identificación de los ganglios linfáticos dentro de la lesión en cuestión sugiere fuertemente la invaginación intestinal como diagnóstico, y podría ayudar a distinguir entre la verdadera invaginación intestinal y sus diagnósticos diferenciales.4,5

Tomografía abdominal La tomografía es la técnica de elección en la evaluación de pacientes con abdomen agudo, es común observar incidentalmente invaginaciones transitorias en pacientes sin sintomatología.2 |

Permite realizar un diagnóstico preciso de invaginación, pero expone al niño a una radiación significativa. Asociado a la necesidad de sedación en muchos niños antes de la tomografía, produce retrasos innecesarios en el proceso de tratamiento. Por lo tanto, suele reservarse para pacientes en los que el diagnóstico permanece poco claro después de otras modalidades de imágenes o para una evaluación adicional de hallazgos asociados.

Los hallazgos tomográficos específicos para intususcepción son:

- Configuración de “intestino dentro de intestino”: en etapas precoces cuando las capas del intestino están duplicadas formando anillos concéntricos (signo de la diana de la ecografía (Figura 5).

- Signo de la salchicha: representa a esta misma estructura en sentido longitudinal.

no utilizar radiación, a pesar de ello continúa siendo poco utilizado.5,9 Según algunos autores, en los pacientes pediátricos lo ideal es realizar una reducción guiada por ultrasonido.

Es necesario mantener al paciente en observación posterior al tratamiento inicial, ya que hay una alta posibilidad de recurrencia en las primeras 24 horas.4

Tratamiento quirúrgico

Un manejo quirúrgico suele reservarse cuando para ciertos casos en específico, con lo cual es necesario conocer las indicaciones:2

Cuando los intentos de reducción no operatoria fallan o el paciente inicialmente presenta clínicamente signos de peritonitis, perforación o choque. Asimismo, si se ha producido una perforación durante la reducción o si se observan signos radiológicos de perforación o de oclusión mecánica al ingreso.2-4

Otras indicaciones para el tratamiento operatorio, aunque en algunos casos relativas, son los pacientes con más de 48 horas de evolución de los síntomas, los niños mayores de 2 años y la identificación de una causa anatómica.

Conclusiones

La invaginación intestinal es una patología que se presenta predominantemente en la población pediátrica, con mayor frecuencia en aquellos pacientes menores de 3 años.

Al ser la segunda causa de dolor abdominal por prevalencia y la primera causa de obstrucción en pacientes pediátricos requiere valoración clínica e imagenológica de urgencia, y con ello prevenir la ocurrencia de complicaciones.

El ultrasonido se ha posicionado como una de las modalidades diagnósticas más confiables y precisas para su diagnóstico, debido a sus altos valores de sensibilidad y especificidad que alcanzan el 100%, además es un método libre de radiación y de fácil acceso.

Bibliografía

- Muñoz Santanach D, Luaces Cubells C. Dolor abdominal agudo. Pediatr Integral. 2019 Feb;XXIII(1):15–24. Disponible en: https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2019-01/dolor-abdominal-agudo/

- Vergara-Macías CR, Zambrano-Mendoza JJ. Invaginación intestinal: Aspectos clínicos en pacientes pediátricos. Dom Cien. 2020 Apr 16;6(2):240–56. Disponible en: https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1166

- Castro CES, Diaz JG, Cisneros VF, Fonte CO, Casado DG, Rodriguez JP. Invaginación intestinal. Seram [Internet]. 2018 Nov 22 [cited 2020 Sep 11]; Disponible en: https://piper.espacio-seram.com/index.php/seram/article/view/184 Disponible en: https://piper.espacio-seram.com/index.php/seram/article/view/184

- Ruiz Loría V, Acosta Egea S, Echeverría Miranda M, Salas Salas E. Diagnóstico y manejo de invaginación intestinal en población pediátrica. CS [Internet]. 2020 Jul 7 [consultado el 2020 Sep 11];4(4). Available from: http://revistacienciaysalud.ac.cr/ojs/index.php/cienciaysalud/article/view/179

- Edwards EA, Pigg N, Courtier J, Zapala MA, MacKenzie JD, Phelps AS. Intussusception: past, present and future. Pediatr Radiol. 2017 Aug;47(9):1101–8. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28779197/

- Lin-Martore M, Kornblith AE, Kohn MA, Gottlieb M. Diagnostic Accuracy of Point-of-Care Ultrasound for Intussusception in Children Presenting to the Emergency Department: A Systematic Review and Meta-analysis. West J Emerg Med. 2020 Jul;21(4):1008–16. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7390574/

7. Naseem M, Haq IU, Jan MA, Ali M. A study of sensitivity and specificity of ultrasonography in diagnosing intussusception in pediatric age group. Gomal Journal of Medical Sciences [Internet]. 2011 [consultado el 2020 Sep 11];9(2). Disponible en:

http://www.gjms.com.pk/ojs24/index. php/gjms/article/view/473

8. Hryhorczuk AL, Strouse PJ. Validation of US as a first-line diagnostic test for assessment of pediatric ileocolic intussusception. Pediatr Radiol. 2009 Oct;39(10):1075–9. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19657636/

9. Bartocci M, Fabrizi G, Valente I, Manzoni C, Speca S, Bonomo L. Intussusception in childhood: role of sonography on diagnosis and treatment. J Ultrasound. 2014 Jul 19;18(3):205–11. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4529406/

10. Carroll AG, Kavanagh RG, Ni Leidhin C, Cullinan NM, Lavelle LP, Malone DE. Comparative Effectiveness of Imaging Modalities for the Diagnosis and Treatment of Intussusception: A Critically Appraised Topic. Acad Radiol. 2017;24(5):521–9. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28268146/

11.- Henderson AA, Anupindi SA, Servaes S, Markowitz RI, Aronson PL, McLoughlin RJ, et al. Comparison of 2-view abdominal radiographs with ultrasound in children with suspected intussusception. Pediatr Emerg Care. 2013 Feb;29(2):145–50.